中学教育心理学考点命题:(第五章第三节)_第3页

考试站(www.examzz.com) 【考试站:中国教育考试第一门户】 2013年5月3日

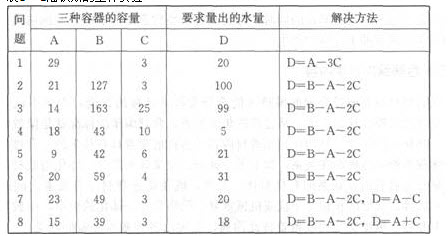

因先前的练习而形成的定势影响到后面第7、8题的解决,使解题的速度加快,问题变得比较容易。从这一意义上讲,定势是正迁移产生的一种积极的心理因素。但是,这种定势同时又阻碍、限制了用其他更简便的解决方法,使思维僵化、因循守旧,难以灵活解决问题。这种定势阻碍了将其他方法迁移于目前问题的解决,因此表现为一种负迁移。

定势对迁移究竟是积极的影响还是消极的影响,取决于许多因素,但关键要使学习者首先能意识到定势的这种双重性。因此,教师要具体分析学习情境,既要考虑如何充分利用积极的定势解决问题,同时又要打破已形成的僵化定势,灵活地、创造性地解决问题。

除前面所涉及的影响迁移的一些基本因素外,诸如年龄、智力、学习者的态度、教学指导、外界的提示与帮助等,都在不同程度上影响着迁移的产生。

二、促进迁移的教学方案设计

学生迁移能力的形成有赖于教学,促进迁移的有效教学可以从以下几方面考虑:

(一)精选教材

要想使学生在有限的时间内掌握大量有用的经验,教学内容就必须精选。因此,教师应选择那些具有广泛迁移价值的科学成果作为教材的基本内容,而每一门学科中的基本知识(如基本概念、基本原理)、技能和行为规范都应具有广泛的适应性,其迁移价值较大。布鲁纳认为所掌握的内容越基本、越概括,则对新情况、新问题的适应性就越广,也就越能产生广泛的迁移。在教学中,他强调要掌握每门学科的基本结构(即基本原理、基本概念等),因为领会基本的原理和概念是通向适当的训练迁移的大道。当然,在选择这些基本的经验作为教材内容的同时,还必须包括基本的、典型的事实材料,因为脱离事实材料空谈概念、原理,则概念、原理也是空洞的、无生命力的,也无法迁移。大量的实验都证明,在教授概念、原理等基本知识的同时,配合具有典型代表性的事例,并阐明概念、原理的适用条件,则有助于迁移的产生。

(二)合理编排教学内容

精选的教材只有通过合理的编排才能充分发挥其迁移的效能,否则不仅迁移效果小,有时还会阻碍迁移的产生。从迁移的角度来看,合理编排的标准就是使教材达到结构化、一体化、网络化。结构化是指教材内容的各构成要素具有科学的、合理的逻辑联系,能体现事物的各种内在关系,如上下、并列、交叉等关系。一体化指教材的各构成要素能整合为具有内在联系的有机整体。为此,既要防止教材中各要素之间的相互割裂、支离破碎,又要防止相互干扰或机械重复。网络化是一体化的引申,指教材各要素之间上下左右、纵横交叉的联系要彼此沟通,要突出各种基本经验的联结点、联结线,这既有助于了解原有学习中存在的断裂带及断裂点,也有助于预测以后学习的发展带、发展点,为迁移的产生提供直接的支撑。

相关文章

- ·中学教育心理学考点命题:(第六章第一节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第六章第二节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第六章第三节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第七章第一节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第五章第二节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第五章第一节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第四章第三节)

- ·中学教育心理学考点命题:(第四章第二节)

- 2013-05-03

- 2013-05-03

- 2013-05-03

- 2013-05-04

- 2013-05-03

- 2013-05-03

- 2013-05-03

- 2013-05-03

学员登陆