2012年中级经济师金融实务第七章笔记

2012年中级经济师金融实务第七章笔记

第七章 货币供求及其均衡

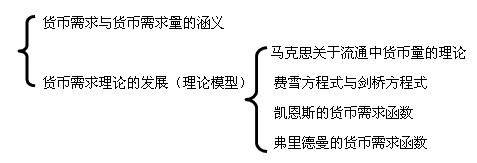

第一节 货币需求

一、货币需求概述

货币需求是指经济主体对执行流通手段和价值贮藏手段的货币的需求。

货币需求发端于商品交换,随商品经济及信用化的发展而发展。

在产品经济条件下,货币需求强度较低,在市场经济条件下,社会公众的货币需求强度较高。

二、货币需求理论(理论模型)

货币需求理论主要分析经济中哪些因素会影响到社会各个部门的货币需求量,这些因素又是如何对社会各个部门的货币需求产生影响的。

(一)马克思的货币需求理论

马克思关于流通中货币量的分析,后人多用“货币必要量”的概念来表述。基本公式是: ![]()

这一规律可用符号表示为:![]()

式中,P是商品价格,T是商品交易量,V是货币流通的平均速度,![]() 是货币需求量。公式表明:货币量取决于价格的水平、进入流通的商品数量和货币的流通速度这几个因素。

是货币需求量。公式表明:货币量取决于价格的水平、进入流通的商品数量和货币的流通速度这几个因素。

马克思揭示的货币必要量规律,是以他的劳动价值论为基础的,该理论的前提条件是:

(1) 黄金是货币商品,以及完全的金流通。

(2) 商品价格总额是既定的。商品价格并非取决于流通过程,而是取决于生产过程。

(3) 这里考察的只是执行流通手段职能的货币量,而没有考察与整个再生产过程密切相联系的储蓄、投资、资本运动等引起的货币需求,甚至连同商品交易有关的信用交易、转账结算也排除在外。

【例题·单选题】马克思货币必要量规律的理论基础是( )。

A.劳动价值论

B.剩余价值论

C.货币金属论

D.货币数量论

【答案】A

【解析】马克思揭示的货币必要量规律,是以劳动价值论为理论基础的。故此,选A。

(二)货币数量论的货币需求理论

1.费雪方程式

欧文·费雪(Fisher)于1911出版的《货币的购买力》一书,是货币数量论的代表作。在该书中,费雪提出了著名的“交易方程式”,也被称为费雪方程式,即:

MV=PY

其中M是总货币存量,P是价格水平,Y为各类商品的交易数量,V是货币流通速度,它代表了单位时间内货币的平均周转次数。该方程式表明,名义收入等于货币存量和流通速度的乘积。

上式还可以表示为:

![]()

这一方程式表明,物价水平的变动与流通中的货币数量的变动和货币的流通速度变动成正比,而与商品交易量的变动呈反比。

2.剑桥方程式

剑桥学派认为处于经济体系中的个人对货币的需求实质是选择以怎样的方式保持自己资产的问题。每个人持有多少货币,有种种原因,但在名义货币需求与名义收入之间总是保持一个较为稳定的比例关系:因此有:

Md=kPY

式中Md为名义货币需求,Y代表总收入,P代表价格水平,k为以货币形式保存的财富占名义总收入的比例。

3.两个方程式的比较

费雪方程式和剑桥方程式是两个意义大体相同的模型,但存在显著的差异:

|

比较 |

费雪方程式 |

剑桥方程式 |

| 对货币需求分析的侧重点1 | 强调货币的交易手段功能 | 侧重货币作为一种资产的功能 |

| 对货币需求分析的侧重点2 | 重视货币支出的数量和速度——现金交易说 | 从用货币形式保有资产存量的角度考虑货币需求,重视存量占收入的比例——现金余额说 |

| 货币需求决定因素 | 从宏观角度用货币数量的变动来解释价格 | 从微观角度分析人们对于保有货币的满足程度问题 |

【例题·单选题】费雪认为,从长期看,物价水平变动与流通中的货币数量的变动和货币的流通速度变动成()。

A.正比

B.反比

C.无关

D.平方

【答案】A

【解析】费雪认为,从长期看,物价水平变动与流通中的货币数量的变动和货币的流通速度变动成正比。

相关文章

- ·2012年中级经济师金融实务第六章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第五章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第四章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第三章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第二章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第一章笔记

- 2013-01-22

- 2013-01-22

- 2012-09-05

- 2012-09-05

- 2012-09-05

- 2012-09-05