2012年中级经济师金融实务第七章笔记_第3页

考试站(www.examzz.com) 【考试站:中国教育考试第一门户】 2013年1月22日

第二节 货币供给

一、货币供给与货币供应量的涵义

货币供给是相对于货币需求而言的,它包括货币供给行为(动词)和货币供给量(名词)两大内容。

二、货币层次的划分

西方学者在长期研究中,一直主张把“流动性”原则作为划分货币层次的主要依据。所谓流动性是指某种金融资产转化为现金或现实购买力的能力。“流动性”好的金融资产,价格稳定,还原性强,可随时在金融市场上转让、出售。

(一)国际货币基金组织划分的货币层次

一般把货币划分为三个层次:

=流通于银行体系之外的现金

=流通于银行体系之外的现金

=

=  +活期存款(包括邮政汇划制度或国库接受的私人活期存款)

+活期存款(包括邮政汇划制度或国库接受的私人活期存款)

=

=

+储蓄存款+定期存款+政府债券(包括国库券)

(二)我国的货币层次划分

我国对外公布的货币供应量为三个层次:

一是 =流通中现金

=流通中现金

二是狭义的货币供应量: =

= +单位活期存款

+单位活期存款

三是广义的货币供应量: =

=  +个人储蓄存款+单位定期存款

+个人储蓄存款+单位定期存款

=

=  +商业票据+大额可转让定期存单

+商业票据+大额可转让定期存单

我国目前只测算和公布 、

、 和

和 的货币供应量,

的货币供应量, 只测算不公布。

只测算不公布。

三、货币供给机制

(一)货币供给过程

1.货币供给的决定

现代信用制度下货币供应量的决定因素主要有两个: 基础货币(B)与货币乘数(m)。 。

。

货币供给与基础货币和货币乘数成正比。

2.基础货币的决定

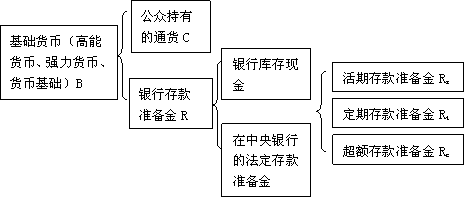

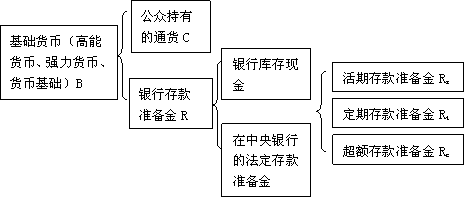

(1)基础货币的构成

基础货币又称高能货币、强力货币或货币基础,是非银行公众所持有的通货(C)与银行的存款准备金(R)之和。弗里德曼和施瓦兹认为,高能货币的一个典型特征就是能随时转化为存款准备金,

不具备这一特征就不是高能货币。

B=C+R

基础货币量一般用B表示:其中,存款准备金包括商业银行持有的库存现金、在中央银行的法定存款准备金,一般用R表示;流通中的通货等于中央银行资产负债表中的货币发行,一般用C表示。基础货币的表达式:B=C+R=流通中的通货+存款准备金,而R又包括活期存款准备金 ,定期存款准备金

,定期存款准备金 ,以及超额准备金

,以及超额准备金 。所以,全部基础货币方程式可表示为:B=C+

。所以,全部基础货币方程式可表示为:B=C+  +

+  +

+ 。

。

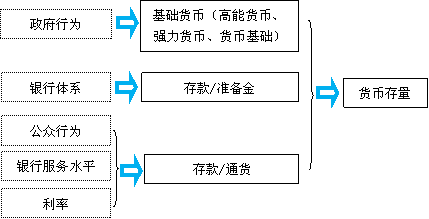

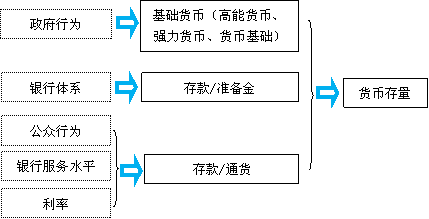

(2)货币存量(供应量)的影响因素

基础货币量、银行存款与其准备金的比例、存款与通货的比率都会引起货币存量的同方向变化。这三个因素是由公众、银行、货币当局三个经济主体的行为分别决定的。

(3)中央银行投放基础货币的渠道

基础货币的构成虽然比较复杂,但都是由中央银行的资产业务创造的,可以由中央银行直接控制。中央银行投放基础货币的渠道主要包括: (1)对商业银行等金融机构的再贷款;(2)收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;(3)购买政府部门(财政部)的债券。

如果中央银行能够有效控制基础货币B的投放量,那么,控制货币供应量的关键,就在于中央银行能否准确测定和调控货币乘数。

一、货币供给与货币供应量的涵义

货币供给是相对于货币需求而言的,它包括货币供给行为(动词)和货币供给量(名词)两大内容。

二、货币层次的划分

西方学者在长期研究中,一直主张把“流动性”原则作为划分货币层次的主要依据。所谓流动性是指某种金融资产转化为现金或现实购买力的能力。“流动性”好的金融资产,价格稳定,还原性强,可随时在金融市场上转让、出售。

(一)国际货币基金组织划分的货币层次

一般把货币划分为三个层次:

+储蓄存款+定期存款+政府债券(包括国库券)

(二)我国的货币层次划分

我国对外公布的货币供应量为三个层次:

一是

二是狭义的货币供应量:

三是广义的货币供应量:

我国目前只测算和公布

三、货币供给机制

(一)货币供给过程

1.货币供给的决定

现代信用制度下货币供应量的决定因素主要有两个: 基础货币(B)与货币乘数(m)。

货币供给与基础货币和货币乘数成正比。

2.基础货币的决定

(1)基础货币的构成

基础货币又称高能货币、强力货币或货币基础,是非银行公众所持有的通货(C)与银行的存款准备金(R)之和。弗里德曼和施瓦兹认为,高能货币的一个典型特征就是能随时转化为存款准备金,

不具备这一特征就不是高能货币。

B=C+R

基础货币量一般用B表示:其中,存款准备金包括商业银行持有的库存现金、在中央银行的法定存款准备金,一般用R表示;流通中的通货等于中央银行资产负债表中的货币发行,一般用C表示。基础货币的表达式:B=C+R=流通中的通货+存款准备金,而R又包括活期存款准备金

(2)货币存量(供应量)的影响因素

基础货币量、银行存款与其准备金的比例、存款与通货的比率都会引起货币存量的同方向变化。这三个因素是由公众、银行、货币当局三个经济主体的行为分别决定的。

(3)中央银行投放基础货币的渠道

基础货币的构成虽然比较复杂,但都是由中央银行的资产业务创造的,可以由中央银行直接控制。中央银行投放基础货币的渠道主要包括: (1)对商业银行等金融机构的再贷款;(2)收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;(3)购买政府部门(财政部)的债券。

如果中央银行能够有效控制基础货币B的投放量,那么,控制货币供应量的关键,就在于中央银行能否准确测定和调控货币乘数。

相关文章

- ·2012年中级经济师金融实务第六章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第五章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第四章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第三章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第二章笔记

- ·2012年中级经济师金融实务第一章笔记

- 2013-01-22

- 2013-01-22

- 2012-09-05

- 2012-09-05

- 2012-09-05

- 2012-09-05

学员登陆